�^�E���f�[�^�D�m�d�s�́A�s���Y�������E�肽���E���Ă����F�l�ւP�W�T�̎s��̊X�̏������E�o�ρE�ЊQ�̏������T�C�g�ł��B

towndata.net

�Z�ޑO�E�����O�E���Ă�O�ɊX�̏����`�F�b�N���܂��H

�`��̏������E�o�ρE�ЊQ�̏��Minato/Database

�J�X�^������ ���s�T�C�g�������p�t

�J�X�^������ ���s�T�C�g�������p�t

�����s�`��́u�������v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�o���z�y�ЊQ�z

�u�l���v�̃^�E���f�[�^

�@

�E�Q�O�P�O�N���\�����l���̐��ڂ͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

| �Q�O�O�T�N | �Q�O�P�O�N | |

| �j���̑��l���i�l�j | �@�P�W�T,�W�U�P |

�Q�O�T,�P�R�P |

| �j���v�̑��l���w���i���j | �@�@�@�@�@�@�@�@�P�O�O | �P�P�O�D�S |

�E�Q�l�܂łɂQ�O�O�T�N���\�����l�����v�̐��ڂ͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B�@�@�@�@

�E���R�Ȃ���A�Q�O�O�T�N���_�ł̐��v�̂��߁A��\�Ƃ͂Q�O�P�O�N�̐��l���قȂ�܂����A�������v�̍l�@�ɂ�����A

�@�Q�̕\�����킹�Č��Ă����������Ƃ��L�����Ǝv���܂��B

| �Q�O�O�T�N | �Q�O�P�O�N���v | �Q�O�R�T�N���v | |

| �j���̑��l���i�l�j | �P�W�T,�W�U�P | �P�X�W,�Q�P�U | �Q�P�W,�V�S�T |

| �j���v�̑��l���w���i���j | �P�O�O | �P�O�U�D�U | �P�P�V�D�V |

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp

�u�ʐρv�Ɓu�l�����x�v�̃^�E���f�[�^

�@�E�ʐς͂Q�R��̒��ł͔�r�I�������A�l�����������ߐl�����x�͔�r�I�����B

| �ʐρik�u�j �i�Q�O�P�O�N���݁j |

�l�����x�i�Pk�u������j �i�Q�O�P�O�N���݁j |

| �@�@�@�@�@�Q�O�D�R�S k�u | �P�O,�O�W�T�D�P |

�����̂́u�����v�̃^�E���f�[�^

�E�e�N�x�̍Γ��ƍΏo�̐��ڂ͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

| �Q�O�O�S�N�x | �Q�O�O�U�N�x | �Q�O�O�W�N�x | |

| ���i�S���~�j | �P�O�T,�Q�W�Q | �P�P�O,�X�S�W | �P�Q�S,�W�V�R |

| �Ώo�i�S���~�j | �X�U,�R�T�O | �P�O�S,�O�U�T | �P�P�P,�V�X�U |

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

�y�ŋ����𗧂����z

�@�E�����̂ɕ������ŋ����ҕt�����\��������܂��B

�ʒu�W�Ɨאڎ����̂̃^�E���f�[�^

�@

�@�@�@�@�@�@

�@

�@�����s�`��́u�o���v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�������z�y�ЊQ�z

�u��v�w�v�̃^�E���f�[�^

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�E��v�w�͊e�s�撬�����ƂɈʒu�I�E�K�͓I�ɑ�\�I�����S�I�Ȉ�w�T�C�g�Ǝ��ɑI�肵�܂����B

�@�@��v�w�́A�@

�@

�E��~�Ґ��͂W�O���l���钴��K�͂ȉw�ł���A�����܂ł��Ȃ����{�̑�\�w�ł��B

�E��~�Ґ��ƋK�͕]���͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B�@�@

| �Q�O�P�Q�N���T�C�g���� | |

| �P���̕��Ϗ�~�Ґ��i�l�j | �W�S�O,�V�V�W |

| �w�̋K�͕]�� | ����K�� |

| ��~�Ґ� | �K�͂̕]�� |

| �T�O���l�� | ����K�� |

| �P�O���l���`�T�O���l | ��K�� |

| �P���l���`�P�O���l | ���K�� |

| �`�P���l | ���K�� |

�E��L��v�w����e�w�܂ł̘H���ŒZ�����i�ŒZ�̓d�Ԃ̐��H�̒����j�͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

| �@�@�@ | �����w | �@ �V�h�w�@ |

| ��v�w����̘H�������i�����j | �@�P�D�X���� | �@�U�D�T���� |

�E��~�Ґ��̃����L���O���́A�ȉ��̃T�C�g�����Q�Ɖ������B

�@�u�i�q�����{���q�S��������Ёv�@http://www.jreast.co.jp/passenger/index.html

�@�u�����s��ʋǁvhttp://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/passengers.html

�@�u�������g���v

�@�@�@http://www.tokyometro.jp/corporate/enterprise/passenger_rail/transportation/passengers/index.html

�@�u���}�d�S�vhttp://www.tokyu.co.jp/railway/railway/west/gaiyou/joukou.html

�@�u�����d�S�vhttp://www.keio.co.jp/group/traffic/railroading/passengers/index.html

�@�u���S�vhttp://www.sotetsu.co.jp/train/joko/

�@�u�����S���vhttp://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/index.html

�@�u�����S���vhttp://www.tobu.co.jp/corporation/rail/station_info/

�@�u���c�}�d�S�vhttp://www.odakyu.jp/company/business/railways/users/

�@�u���l�}�s�vhttp://www.keikyu-ensen.com/train/avr.jsp

�@�u���l�s�c�n���S�^���l�s���v�|�[�^���T�C�g�v

�@�@�@http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/keywords/k-joukoujinin.html�@�@�@

�@�u���G�N�X�v���X�v�i��Ԑ��̂݁jhttp://www.mir.co.jp/company/number.htm

�u�z�e���v�̃^�E���f�[�^�@

�E�z�e�����̃J�E���g�͗��s�T�C�g�P�Ђ̂��߁A���̓o�^���Ɠ��e����s��ʂ̏��Ə���M�����Ƃ��ł��܂��B�@�@���`��̃z�e���o�^���F�X�P���i�Q�O�P�Q�N�X�����݁j

�i�h���q����]���̍����z�e���x�X�g�T�j�i�Q�O�P�Q�N�X�����݁j

�@�@�@�z�e���@�O�����p�V�t�B�b�N�@�k�d�@�c�`�h�a�`

�@�@�A�U�E�v�����X�@�p�[�N�^���[����

�@�@�B�z�e�����q����

�@�@�C�U�E�v�����X�@������^���[����

�@�@�D�z�e���I�[�N������

�u���H�Ɓv�̃^�E���f�[�^

�E���Ƃ̔N�Ԕ̔��z�̐��ڂ͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

| �Q�O�O�P�N | �Q�O�O�R�N | �Q�O�O�U�N | |

| �@���ƔN�Ԕ̔��z�i�S���~�j | �R�R,�U�O�V,�W�W�Q | �R�R,�O�W�R,�R�O�R | �R�V,�P�V�X,�P�T�T |

| �Q�O�O�S�N | �Q�O�O�U�N | �Q�O�O�W�N | |

| �@�����N�ԏo�z�i�S���~�j | �P�O�V,�O�V�V | �V�S,�O�S�S | �V�O,�O�T�U |

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

�@�E�H�ƒc�n�̕��z�ɂ���

�@�@�H�ƒc�n�ɕ��ނ����H�ƒn��͌�����܂���ł����B�@�@

�u�s���Y�v���ɂ���

�E��v�w����ŒZ�n�_�̌������i�i�Q�O�P�Q�N�j

| �@�`��V���Q���� | �@�@�@�@�U,�X�Q�O,�O�O�O�@�~�^�u |

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0

�E�`��̓y�n�̕��ω��i�͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

| �Q�O�O�O�N | �Q�O�O�S�N | �Q�O�O�W�N | |

| �W�����i�i���ω��i�j�Z��n�i�~�^�u�j | �W�X�O,�O�O�O | �X�Q�U,�R�O�O | �P,�S�T�W,�W�O�O |

| �W�����i�i���ω��i�j���ƒn�i�~�^�u�j | �Q,�S�O�S,�R�O�O | �Q,�R�U�W,�Q�O�O | �S,�Q�O�W,�P�O�O |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

�E�������i�ɂ���

�@�ʂ̌������i���́u���y��ʏȁ^���y��ʏȒn�������E�s���{���n�������v

�@�������������B

�@http://www.mlit.go.jp/index.html

�E�H�����ɂ���

�@�ʂ̘H�������́u���Œ��^�H�����}�v�������������B

�@http://www.rosenka.nta.go.jp/

�E�ʂ̕s���Y���i�ɂ���

�@�ʂ̌ˌ���}���V�������̕s���Y�]���z���͉��L�������������B

�E�s���Y�������ɂ���

�@�s���Y�w���̕��������͈ȉ��̃T�C�g�����Q�Ɖ������B

�@�@�E�V�z�E���ÁE�y�n�����S�ʁ@

�@�@�@ ���N���[�g SUUMO

���N���[�g SUUMO

�@�@�@ �Z�F�s���Y�̔�

�Z�F�s���Y�̔�

�@�@�E��������

�@�s���Y���݂̕��������͈ȉ��̃T�C�g�����Q�Ɖ������B�@�@

�@�@�@ �������T���Ȃ�u�n�E�X�R���v�B�S��122�X�܂�W�J�B�@�@�@

�������T���Ȃ�u�n�E�X�R���v�B�S��122�X�܂�W�J�B�@�@�@

�@�@�@ �}�C�i�r����

�}�C�i�r����

�@�s��ʂ̔N�ߍ\���E�Ƒ��\���E�����̌����͈ȉ�SUUMO�̃T�C�g�y�[�W�����Q�Ɖ������B�@

�@�@�u �G���A���@�����ɏZ�݂����v�@

�G���A���@�����ɏZ�݂����v�@

�@�s���Y�I�т̃m�E�n�E�i�ŋ��E�@���E�m�����j�̌����͈ȉ�SUUMO�̃T�C�g�y�[�W�����Q�Ɖ������B

�@�@�u �Z�܂��I�т̕K���@�v

�Z�܂��I�т̕K���@�v

�@�Z��[���̃V�~�����[�V�����͈ȉ�SUUMO�̃T�C�g�y�[�W�����Q�Ɖ������B�@

�@�@�u �Z��[���V�~�����[�V�����v

�Z��[���V�~�����[�V�����v

�����s�`��́u�ЊQ�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�������z�y�o���z

�u�n�k�v�̃^�E���f�[�^

�@�E���f�w�ɂ��ā@�@�@�@

�@�@�@���f�w�Ƃ́@�F�ŋ߂̒n���w��̋ߔN�i���\���N�O�`���݁j�̊Ԃɂ��ꓮ�����`�Ղ�����A����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������\���̂���f�w���u���f�w�v�ƒ�`���Ă��܂��B

�@�@�@���f�w�̃Y���F���f�w���������邱�Ƃɂ��n�k���N����ƁA�P��̒n�k�ł��̒f�w�̃Y���́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@A���Ɉʒu�Â����銈�f�w�łP�`�P�Om�����AB���łP�O�����`�Pm�����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b���łP�����`�P�O�����������x�ƒ�`����Ă��܂��B

�@�@�@���f�w�̎����FA���̊��f�w�͖�P�O�O�`�P�O�O�O�N�ɂP��AB���Ŗ�P�O�O�O�`�P�O�O�O�O�N��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P��̊������N�����ĂĂ��܂����A�����b��ɂȂ��Ă����C�g���t����{�C�a

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���̐瓇�C�a���̓��{�ߊC�̊C��̊��f�w��AA���Ƃ���Ă���A���\�N�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�O�O�N�����Ŋ������Ă��܂��B

�@�@�@���f�w�̋����F�܂����f�w�͂��̋����������قǑ傫�Ȓn�k���N�����ƌ����Ă���A���ɂQ�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�����x�̊��f�w�̓}�O�j�`���[�h�V���x�A�W�O�L���̊��f�w�̓}�O�j�`���[�h�W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�̒n�k���N�����ƌ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���T�C�g�ł́A���AA�`B���ɒ�`����Ă��銈�f�w�̒��ł��댯�x�̍������̂�D��I

�@�@�@�@�@�@�Ɉȉ��̋�������ΏۂɎ��グ�Ă��܂��B

�@

�@�@�E��v�w����ŒZ�̊��f�w�i���j�܂ł̊T�Z���������i���j

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���f�w���F���슈���Z�O�����g�F�P�O�O�N�ȓ��̒n�k�m���͂Q�`�V��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�O�N�ȓ��̒n�k�m���͂O.�W�`�S��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�O�N�ȓ��̒n�k�m���͂O.�T�`�Q���@�@�@�@

�@�@�@�@ �����f�w�łȂ��f�w�Ɗ댯�x�̒Ⴂ�f�w�͑���ΏۊO�Ƃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���T�Z���������Ƃ͊��f�w�n�}����w�܂ł̎��߂Ǝv����Q�_�T�C�g�ő��肵�������ł��B

�@�@�@�@ ���̂��߁A���S���[�g�����琔�L���͈̔͂Ō덷��������ꍇ������܂��̂ŗ\�߂������������B�@

�@�@�@ �@�@

�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�T�u�n�k���T�C�gJIS�vhttp://j-jis.com/�@�����p

�@�E�n�k�ɂ��h��₷���ɂ���

�@�@

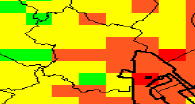

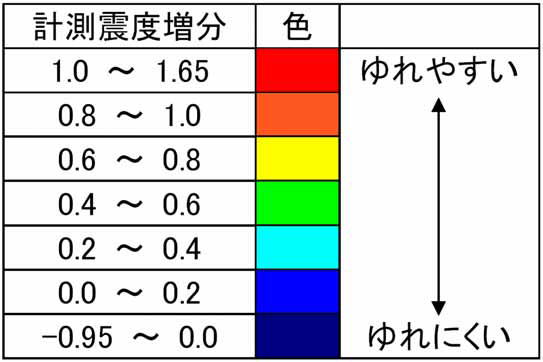

�@�@�`��́u�\�w�n�h��₷���}�b�v�v�͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B�@

�@�@���}�̒����������`��ł����A�����̓����p�ɖʂ���C�ݒ�n�����ɗh��₷���Ȃ��Ă��܂��B

�@�@�@��̒��S�����琼���ɂ����Ă͕������n�̍���̂��߁A�����h��ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�@�@�@

�@�@

�@

�@

�@�@�@�o�T�u���t�{�^�n�k�̗h��₷���S���}�b�v�v�����p

�@�@�@http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/yureyasusa/index.html

�@�@�y�n�k���𗧂����z

�@�@�@�@�ʒn�_�̒n�k�̗h��̊��m�͈ȉ��̋@�킪�����x�ł��B�@

�@�E�Q�Ɨp�n�}

�@�E�n�Ղƒn�`�ɂ���

�@�@�@�`��̒n�`�͐������瓌�����ݕ��܂ł̕������n�̍���Ɠ����̓����p�ɖʂ��Ă����n�Ƃɕ�����Ă��܂�

�@�@���ɒ�n�����͒n�Ղ������A�n���P�O�`���\���[�g���P�ʂ܂œ��n�w�̒n�悪�������߁A�����̌��ݓ��ɂ�����

�@�@�@�͏[���Ȓn�ՑK�v�ƂȂ�܂��B�i���}�ɂ����钃�F���������n�A�ΐF��������n�ł��B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�u���̔w�i�n�}���f�[�^�́A���y�n���@�̓d�q���yWeb�V�X�e������z�M���ꂽ���̂ł��B�v

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�y�ЊQ���𗧂����z

�@�@�@�@�@���p�H���F�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�yTHE �A�[�N�X���[�z���H�E�������E�ۉ��V�[�g�̖h�ЃZ�b�g

�@�@�@�@�A���p�����F�@

�@�@�@�@�B���p�p�i�F�@�@�@�@�A���p�����F�@

�@�@�@�@�@�ً}�h�ЃZ�b�g1004 2372-068��Ǖi�ԕi�s��

�u�Ôg�v�̃^�E���f�[�^

�@�E�Ôg�ɂ��ā@�@�@�@�@�@�@

�@�@�����p�͒n�}�Ō��Ă�������ʂ�A�O�Y�����Ɩ[�������ɋ��܂ꂽ���]��̘p�ł��B�e�����̂����

�@�@ �@�ւ̑z��ł��O�m�̂悤�ɉ��\���[�g���Ƃ��������ł͂Ȃ������[�g���Ƃ����P�ʂɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�������A�����p���݂� �n��͊C�����Ⴍ�A�n�Ղ����Ȃ��߁A�t���ۂ̋��ꂪ����܂��B�܂��͐�

�@�@�̍��ڂŏq�ׂ܂����A���k��k�Ђ̂悤�ɒÔg���͐��k�シ�邱�ƂŁA��h�̒Ⴂ�n��͉͐삪�×�

�@�@���鋰�ꂪ����܂��B

�@�@

�@�@�ڂ����́u�����s���ǁ^�Z���\�z���}�v�����Q�Ɖ������B

�@ �@http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_taisaku/index/menu02.htm

�@�@�@�i�Ôg�n�U�[�h�}�b�v�͍쐬���̂悤�ł��B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@

�@�@�@�E�`�悩��ł��߂��C�݂ɂ���

�@

�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@����v�w����ł��߂��C�ݐ��܂ł̒��������T�C�g�ő��肵�������ł��B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�y�Ôg���𗧂����z�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������p�����b�N�T�b�N�����C�t���t�g�����b�N��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ôg��^�����̔�펞�ɋ~����ƂȂ�A���̋M�d�i�����[�ł��܂��B�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�A�@�ԍڗp�h��5�_�Z�b�g�ł��B�ً}���ɂ��S���������I�y���������z�ԍڗp�h�ЃZ�b�g �y���|���z�W...

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������c���^�~�����߂ƃK���X�n���}�[�A���C�g���̎ԍڗp�Z�b�g�ł��B�~�����߂݂̂�����܂��B�@�E���g���ɂ��C�ʏ㏸�ɂ���

�@�@�@

�@�@�@�u�e���������@�l�������v�����Q�Ɖ������B

�@�@�@�@�@http://flood.firetree.net/

�@�@�@�@�C�ӂɌ������n�悪�I�ׂĊC�ʏ㏸�̃��[�g���l��ς��邱�Ƃŗl�X�ȃP�[�X���z��ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�E��v�w�̕W���ɂ����@

�@�@�@�C���F�����p�̊C�ʁi�����ϊC�ʁ������Ɩ����̔N�ԕ��ρ��j���Om�Ƃ��đ����������ł��B

�@�@�@�@�@�@�]���͕��ϊC�ʂ���̍����Ɂu�C���v�Ƃ������t���g���Ă���A��ʓI�ɂ͉��ݕ����n�̍���

�@�@�@�@�@�@�Ɏg���邱�Ƃ����������悤�ł����A���ݐ����ɂ́A�W�������ϊC�ʂOm����̍����Ɏg�p����

�@�@�@�@�@�@���Ƃƒ�`����A�C���Ƃ������t�͓�������Ă��������ł��B

�@�@�@�W���F�����p�̊C�ʁi���て�j���Om�Ƃ��đ��ʂ��ꂽ���{�������_�i�����s���c��i�c���P�|�P�j

�@�@�@�@�@�@�̍��������ƂɑS����Q���ӏ��̐����_�Ɍq���Ă��ꂼ��̒n�_�ŕW���Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@���݂̓��{�������_�̕W����24.390m�ł����A�n�\�̍����͒n�k��n���N�E�n�Ւ����ɂ����

�@�@�@�@�@�@�ω����邽�߁A����I�ɑ��蒼����Ă��܂��B�]���͊e�����_����̍����Ɂu�W���v�Ƃ������t��

�@�@�@�@�@�@�g���Ă���A��ʓI�ɂ͎R�⍂�n�̍����Ɏg���邱�Ƃ����������悤�ł��B

�@�@�@�@�@�@���ʓI�ɂ́A�C���ƕW���͓��`��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�i���Ȃ݂ɓ����^���[�̕W���́@�@��Q�P���j

�@�@�@�@�@�@�i���Ȃ݂ɘZ�{�،����_�̕W���́@��R�Om�j

�@�@�@�@�@�@�@�y�W�����𗧂����z

�@�@�@�@�@�@�@�@�ʒn�_�̕W�����Ȃ�ׂ����Ȃ��덷�Ōv������ɂ́A�ȉ��̂悤��GPS���K�[���������߂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@GPS���K�[ i-gotU GT-800Pro

�u�^���v�̃^�E���f�[�^

�E�`��t�߂𗬂���\�I�ȉ͐�ɂ���

�@�@�@�u�@���c�v���i���j

�@�@�����T�C�g�ɂ����āA�f�[�^��Ƃ��邽�߂ɓƎ��ɑI�o���܂����B

�@ ![]() ������c��܂ł̊T�Z���������@�ˁ@��@�O�D�U�����i���j

������c��܂ł̊T�Z���������@�ˁ@��@�O�D�U�����i���j

�@�@�@�@�@����v�w����ł��߂��Ð�܂ł̒��������T�C�g�ő��肵�������ł��B

�@�@�@�@�@�ڂ������́A�u�����s���ǃz�[���y�[�W�^�^���n�U�[�h�}�b�v�v�����Q�Ɖ������B

�@�@�@ �@�@http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/saigai/saigai1/kozui01/index.html�@

Tweet![]()

�J�X�^������